つながり 一覧・図表

ビジネス 一覧・図表

安 全 一覧・図表

科 学 一覧・図表

感 謝 一覧・図表

教育勉強 一覧・図表

健 康 一覧・図表

雑談会話 一覧・図表

子 育 て 一覧・図表

自 然 一覧・図表

社 会 一覧・図表

取り組み 一覧・図表

習 慣 一覧・図表

商 品 一覧・図表

笑顔笑い 一覧・図表

情報知識 一覧・図表

色 彩 一覧・図表

食 べ 物 一覧・図表

心 構 え 一覧・図表

世 間 一覧・図表

政 治 一覧・図表

組 織 一覧・図表

文 化 一覧・図表

コミュニケーション 一覧・図表

ビジネス 一覧・図表

安 全 一覧・図表

科 学 一覧・図表

感 謝 一覧・図表

教育勉強 一覧・図表

健 康 一覧・図表

雑談会話 一覧・図表

子 育 て 一覧・図表

自 然 一覧・図表

社 会 一覧・図表

取り組み 一覧・図表

習 慣 一覧・図表

商 品 一覧・図表

笑顔笑い 一覧・図表

情報知識 一覧・図表

色 彩 一覧・図表

食 べ 物 一覧・図表

心 構 え 一覧・図表

世 間 一覧・図表

政 治 一覧・図表

組 織 一覧・図表

文 化 一覧・図表

コミュニケーション 一覧・図表

2026年2月1日(日)

精神疾患は、専門家でも病気かどうか見分けるのが大変なようです。

子どもが悩んでいることは分かったとしても、それが病気なのかどうか、分からないですね。

最近のNET社会になると、子どもが悩んでいることですら、なかなか分からなくなってきていますね!

子どもが悩んでいることは分かったとしても、それが病気なのかどうか、分からないですね。

最近のNET社会になると、子どもが悩んでいることですら、なかなか分からなくなってきていますね!

● 知識の組み合わせ遊び・風土の探検 履歴

・グリーンランドは、ほとんどが雪と氷に覆われている!

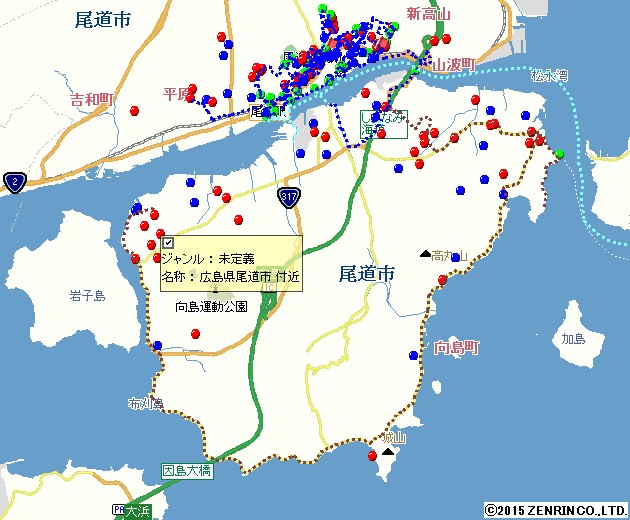

・尾道を代表する景勝の地「千光寺山頂」

・遅れるなら、メールか電話の一本も入れてくれよ!

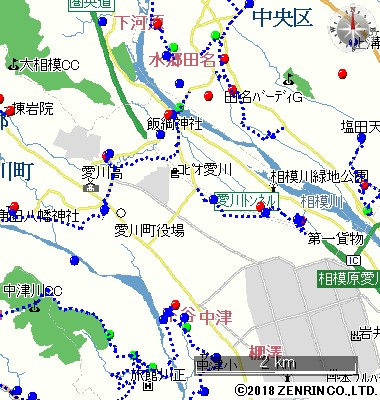

・厚木 徳川家康は当寺を訪れた際の後に改称「松石寺」

・口ぐせは、パーソナリティさえ容易に推察できるもの!

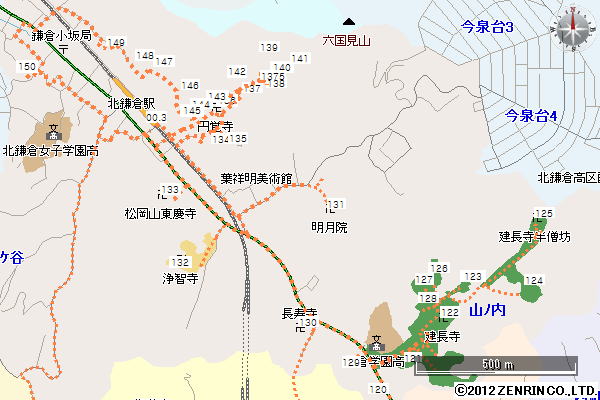

・鎌倉 かつては七堂伽藍を有した「浄妙寺」

・高齢者の三人に一人は、仕事でときめいているか?

・尾道 天保大飢聾に本堂建替で人を救った「慈観寺」

・小正月に、小豆粥を食べると邪気を追い払う!

・座間 崖下に湧く清水、悪疫を止めた「座間神社」

・温暖化は、激しい気象現象を引き起こします!

・鎌倉 汚れを洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

・たき火をするときは天候もチェック!

・尾道には時宗寺院が六ヶ寺、その一つ「海福寺」

・生涯現役を貫くことが、再び時代の風潮!

・厚木 馬頭観音菩薩を安置した「七沢観音寺」

・食欲のない人は水分を補えば、食べる必要はない!

・鎌倉 熊のような猫が住みついたという「報国寺」

・「どうして」「なんで」の後には、否定的な言葉が続く!

・尾道 生口島 1936年から建立が始まった「耕三寺」

・「成績がよければ何をしてもOK」はダメ!

・座間 崖下に湧く清水悪疫を止めた「座間神社」

・健康的な飲みものにも!

・福山 鞆 「日東第一形勝」と賞賛「福善寺対潮楼」

`

・グリーンランドは、ほとんどが雪と氷に覆われている!

・尾道を代表する景勝の地「千光寺山頂」

・遅れるなら、メールか電話の一本も入れてくれよ!

・厚木 徳川家康は当寺を訪れた際の後に改称「松石寺」

・口ぐせは、パーソナリティさえ容易に推察できるもの!

・鎌倉 かつては七堂伽藍を有した「浄妙寺」

・高齢者の三人に一人は、仕事でときめいているか?

・尾道 天保大飢聾に本堂建替で人を救った「慈観寺」

・小正月に、小豆粥を食べると邪気を追い払う!

・座間 崖下に湧く清水、悪疫を止めた「座間神社」

・温暖化は、激しい気象現象を引き起こします!

・鎌倉 汚れを洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

・たき火をするときは天候もチェック!

・尾道には時宗寺院が六ヶ寺、その一つ「海福寺」

・生涯現役を貫くことが、再び時代の風潮!

・厚木 馬頭観音菩薩を安置した「七沢観音寺」

・食欲のない人は水分を補えば、食べる必要はない!

・鎌倉 熊のような猫が住みついたという「報国寺」

・「どうして」「なんで」の後には、否定的な言葉が続く!

・尾道 生口島 1936年から建立が始まった「耕三寺」

・「成績がよければ何をしてもOK」はダメ!

・座間 崖下に湧く清水悪疫を止めた「座間神社」

・健康的な飲みものにも!

・福山 鞆 「日東第一形勝」と賞賛「福善寺対潮楼」