807年(大同2年)に弘法大師によって建立されたと伝わる。古くは、七堂伽藍の備わった寺院だった。飯山観音の入口ともなっている小鮎川に架かる朱塗りの橋は「庫裡橋」と呼ばれ、金剛寺の庫裡に向かって架けられていたといわれている。

鎌倉時代には、鎌倉の覚園寺や金沢の称名寺とも繋がりのある律宗寺院として栄え、相模国の華厳学研究の拠点としても栄えた。

天文年間(1532~1554年)に曹洞宗に改宗され再興されている。

吾妻鏡に、『1182年、相模の国の金剛寺の住職達が申出状を捧げ御所に押しかけた。その手紙を頼朝様は面前に開かせ、相鹿大夫光生がこれを読み上げた。それは「古庄の郷司近藤太が不当な行為をし、仏法を馬鹿にされ、我慢できない状況を説明した文書を添えて提出します。私どものお寺は大日如来が庶民に近づくために返信した不動明王を祀った神聖な地なのです。そのご利益を申し上げると悪魔や怨敵を破り、天皇家の安泰をはかるものです。住職の聖禅が、深山幽谷を切り開いて、不動明王の像を安置して、仏教を知らない人達を集めて、昼夜兼行の祈りをして、朝には梵鐘の音を響かせ鎌倉殿の繁栄を祈り、夕方には粗末な着物を着て礼拝し、国の平穏無事を祈っています。それなのにここの郷士は単純に一時的な欲望に走り、山狩りをするといって僧侶や大衆に獣を追い出させ殺生をするなんて前代未聞のことです。……、このような責めを受けて僧侶達は逃げ散ってしまいます。………。お願いです。早く添付書類の通りに、非法を止めていただければ、僧侶達はそれぞれに身業・口業・意業の三つをそろえて一心に心を込めて、鎌倉殿の永久なる繁栄をお祈りいたします。』との記載があるそうです。

たいへん恐ろしい顔をした不動明王は大日如来の使者。

右手に剣を持ち、左手に羂索(けんさく)(縄)を持つ。その剣で煩悩(ぼんのう)を断ち切り、羂索で煩悩を縛り、人々を救う。

不動明王は19の特徴を備えているとされているが、その顔は他の仏像の顔とかなり違っていて印象的である。

不動明王の顔は左右が対称をなしていない。その目は、右目は全開しているのに、左目は細く閉じており(ただし両眼を全開したものもある)、右目では天を見、左目では地を見ているとされている。そこで不動明王の眼は天地眼と呼ばれている。

口も左右非対称である。右下の歯で右上の唇を噛み、左右の犬歯(牙〉の右は上に、左は下に突き出している。

顔の中で表情をもっともよく表わす眼と口。不動明王像ではそれらを左右非対称にすることで、恐ろしさが強調されている。

不動明王像は髪もまた左右非対称である。不動明王は長い髪をしており、通常それを束ねて左耳の前に垂らしている。

多くの古い石仏があり、その状態も比較的良好(畑に埋まっていたため)のため、洞窟などがあればそこに並べて展示するとすばらしいのですが、残念!

【弘法の米とぎ水】

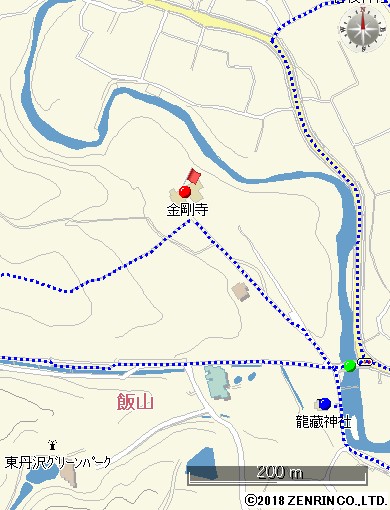

飯山付近には弘法大師の伝説が多く残っています。弘法大師の開山と伝えられる金剛寺の前方に飯を盛ったような山があり、これを飯盛山(めしもりやま)と称しています。弘法大師がこの地に托鉢に出たとき、

米を毎日山麓の庵でといでいたので、この白いとぎ汁が流れ出し、これを“大師の米のとぎ水”と呼んだそうです。

「厚木の観光ボケットブック」(厚木市観光政策課発行)より